鮫鉱山、鮫銅山跡

鮫銅山を探してみました、今回で3回目です。1回目が鮫銅山付近、 2回目は別の焼釜跡などを見つけました、水場もあって日当たり良好でテラス状に整地されていて、 とても温かい雰囲気の場所でしたが如何せん坑口に辿りつけず。ボツネタ状態です。 次回への課題です!っていつになることやら・・・鮫銅山は、この絵図以外に資料に巡り合っていませんので詳細は不明です。 野積村にあったという事、間瀬銅山と野積村の中間位にあったという事くらいしか分かりません。 焼釜の西の方向が開けているので西側は海と解釈して探しました。 今回も、当初進む予定の道を、外れてしまい。 登山中に発見出来ず、下山中に発見しましたが。 登山中に発見したように写真は配列致します。捏造とは思わないでね♪

鉢前銅山および鮫銅山の各繪圖は、

明治5年には翌年のウィーン万博に出品

するリストに載っていたようです。

という事で、江戸時代の繪圖という事にしましょう

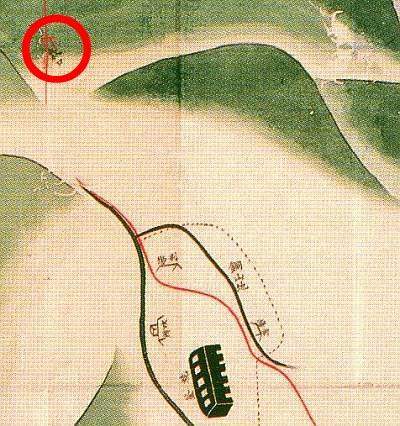

↓下の図の赤丸の所が鮫銅山の坑口です。

繪圖には、敷口と書かれています。

赤い線は、東西方向に鉱脈があるっていう事ですね。

道が早くも消えていたんです 川を歩いています

灯篭が崩れています 起こす気力が何故かありません

この急傾斜を登らないと着かないようです

漸く鮫銅山の敷口を発見、東に堀進んでいます!

内部は激しく水没 白い泥?が気になる・・・

更に上にも坑口が! 何故か感動しました^^

動物の巣状態? 入り口付近は土が踏み固まっています

上の坑口からも海が見えます

2007年以降に、色々と資料に接する事が出来ました・・・

明治24年:1891年の池田さんの文書をつらつらと眺めていたら、

当時文化年間生まれの?83才の麓村の富田半治さん(嘗て鉢前銅山に関わり散財してしまった方)と共に山中、坑内を観察した結果。

弥彦山系には凡そ7つの鉱脈があるという事らしいです。

第一の鉱脈は地元の口伝えによれば大阪の住友氏が元禄年間に、鉢前にも文政三年頃:1820年江戸の人山田徳一郎、

万延元年:1860年には麓村の富田某らが途切れ途切れ採掘したとな。(富田半治さんの先祖なのかな?)

第二の鉱脈は、万延年間(1860~1861年)に野積村の志田吉平が開坑したそうな。第三の脈には坑口が3個あったとか。

第四の鉱脈も万延年間(1860~1861年)に野積村の志田吉平が開坑したそうな。第五の鉱脈は、野積村の仁右門さんが万延年間(1860~1861年)に、開坑したそうな。

第六の鉱脈は、嘉永年間(1848~1854年)に発見されたが場所が場所だけにおおっぴらに採掘できずに、

鉢前と石瀬の嫁行人が盗掘したのみと云う。

第七の鉱脈は、安政二年:1855年頃間瀬村の卯之助なるものが開坑したという事のようです。

って地図が掲載されていないから良くわからないし、土地勘もないしね。

開ノ木平って妙に違和感があるのですが、昔は柿ノ木平じゃなかったのかな?

この文書にはそう記載されていたしね。元に戻せないものかと・・それにしてもなして山なのに鮫の字が付いているのかも不思議。